«эМ-ка»

1976 год, мне 21 год, я заканчиваю второй курс Ярославского политехнического института. Получилось так, что в армию я ушёл ранней весной, не успев даже закончить первый курс вечернего факультета. Отслужил два года в ГДР и, после прихода из армии, было желание продолжить учёбу на дневном отделении. Родители не отказали мне в этом. Чтобы не терять год и поступить сразу на второй курс, пришлось досдавать экзамены, как за вечернее отделение, так и пару предметов из дневного, которые на вечернем не проходил. Всё лето ушло на подготовку и сдачу экзаменов. Началась учёба в институте. Добирался до института из Брагино сначала до площади им. Подбельского (ныне Богоявления),а потом на другом троллейбусе по мосту через Которосль на Нефтестрой. Дорога постоянно напоминала мне, что нужно сделать ещё одну попытку заняться парусным спортом. И вот ранней весной 76 года, ещё продолжается учёба и впереди сессия, я отправился на поиски своих детских грёз. Опять городской пляж у Кремля. Ещё только-только сошёл лёд, поэтому на воде ни лодок, ни катеров, ни яхт. Впрочем на берегу кипела жизнь. Кто-то красил и приводил в порядок свои лодки, кто-то проводил ревизию моторов, в общем народ активно готовился к летнему сезону. В конце пляжа, ближе к Даманскому острову, стояла большая толпа мужиков, порядка 12-15 человек, оживлённо обсуждающих стоящую в деревянных кильблоках крейсерскую яхту. Это была самая первая заводского изготовления килевая крейсерская яхта в Ярославле. Яхта польской постройки типа «Нефрит», выполненная из стеклопластика, отливала на солнышке тёмно-зелёным цветом. В дальнейшем получила название «Изумруд» В Ярославле уже были килевые яхты класса «Звёздный», «Дракон», «Солинг», но это были чисто гоночные яхты, не рассчитанные на автономное плавание и дальние походы. Правда была парочка крейсерских яхт, но самостоятельной постройки и сделанные из дерева. Естественно, такая яхта вызвала повышенный интерес и внимание у ярославских яхтсменов. Подойдя к толпе я решительно спросил: «Мужики, а где здесь можно заняться парусным спортом?». «А к кому бы ты хотел?», я даже опешил от этого встречного вопроса думая, что я должен выбрать кого то из них. Я тогда ещё не знал, что всё яхтенное сообщество делится на моторщиков, шинников», РТИшников, полимермашевцев и т.д. , в зависимости от принадлежности яхты к тому или иному предприятию. «А мне всё равно» ответил я. « Ну тогда пойдем к нам» сказал один из них. Это был Владимир Назаров, председатель парусной секции шинного завода. Вот с этого момента и началась моя парусная эпопея.

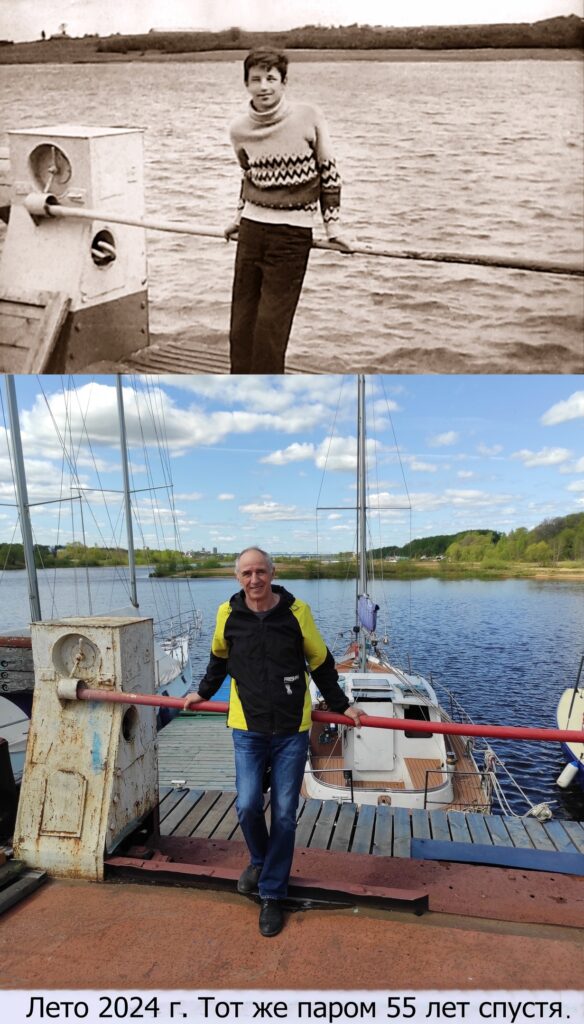

Просматривая в интернете старые фотографии города, случайно наткнулся на фото лодочной станции шинного завода тех лет. Нахлынули воспоминания о моей юности и молодости. Именно эта фотография послужила тем толчком, тем импульсом, который побудил меня обратиться к прошлому. Захотелось рассказать об истории формирования парусного спорта в Ярославле, о создании яхт-клубов города, о яхтах и людях, которые принимали в этом непосредственное участие.

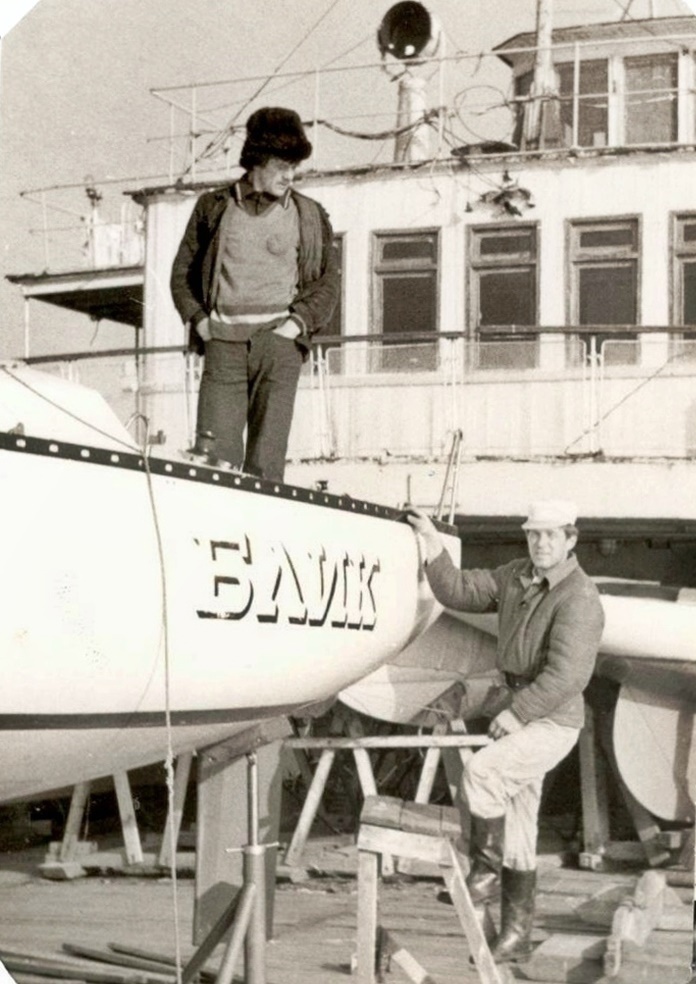

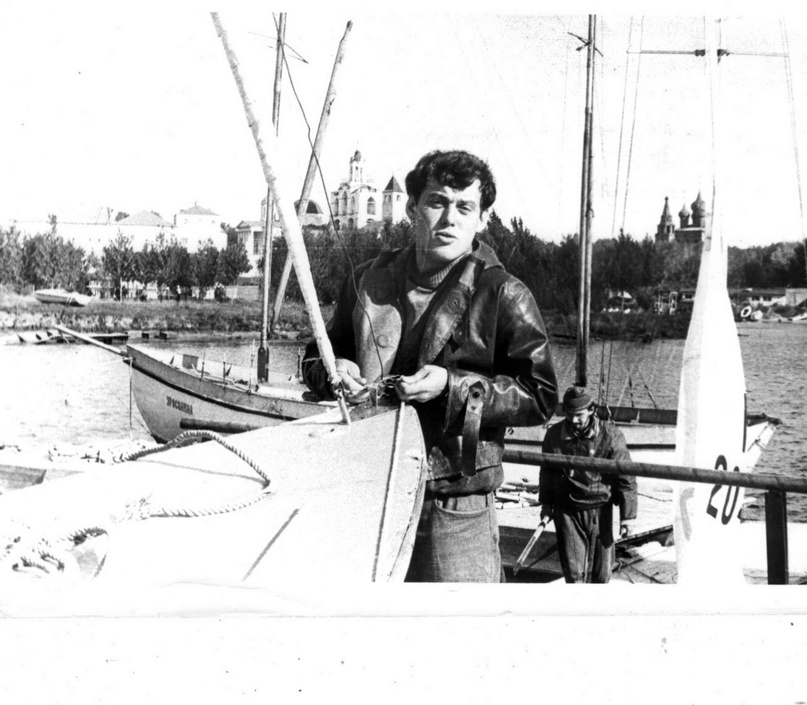

Вот эта фотография. У понтонов пришвартована яхта «Солинг» Владимира Симоненкова, которой пришёл в гости к своему другу и товарищу Владимиру Назарову, на берегу стоят два швертбота класса «М», третий лежит перевернутый днищем вверх. Между деревьев в глубине просматривается эллинг, в который убирались на зиму вёсельные прокатные лодки. А вот здание с окнами смотрящими на воду, было закреплено за яхтсменами. Внешне оно больше всего напоминало длинный сарай с плоской рубероидной крышей. Это здание разделялось на две половины. В одну убирались на зиму швертботы, рангоут, такелаж; хранились паруса, стояли шкафчики для одежды. Во второй половине, та что с окнами, располагалась довольно просторная кают-компания. В ней после гонок и тренировок можно было перекусить, попить чайку, просто отдохнуть. Все стены были увешаны плакатами по строению парусных яхт с названиями элементов корпуса и парусного вооружения, плакатами по навигации, а также схемами возможных ситуаций, которые возникают у знака и на дистанции в соответствии с Правилами парусных соревнований. Здесь же проводились теоретические занятия, и принимались экзамены для получения прав на управления парусным судном для всех ярославских яхтсменов. Всё было строго и ответственно, без всяких поблажек, как будто ты сдаёшь экзамены в государственную организацию ГИМС на управление моторной лодкой. Те же знания по навигации, сигналам, знакам, только вместо мотора, изучались типы парусных яхт и их парусное вооружение. Дополнительно оценивалось на сколько хорошо ты знаешь и понимаешь правила парусных соревнований, а также обязательным условием было наличие стажа не менее одного года в качестве матроса на любой яхте.

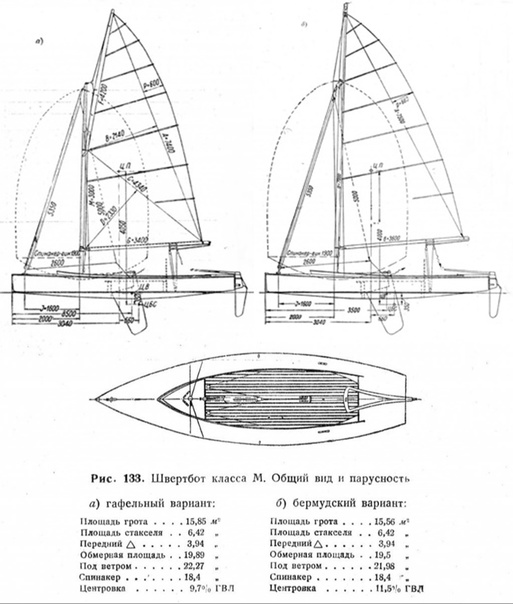

Первой моей яхтой стал швертбот класса «М». Это национальный класс гоночных яхт самый массовый на тот период времени. В СССР было выпущено более 2500 лодок этого класса. Производились с 1950 по 1970 год Таллинской и Ленинградской судоверфью. Лодка представляла из себя деревянный швертбот длиной около 6.5 метров и площадью парусности не более 26 кв. метров. Экипаж 3 человека. Выпускались яхты в двух вариантах — с гафельным вооружением и бермудским вооружением. В Ярославле были яхты в основном только с бермудским вооружением, хотя один швертбот с гафельным вооружением был в распоряжении Ярославского морского клуба. Но эта организация была независимой и не входила в состав Федерации парусного спорта, поэтому в соревнованиях не участвовала.

А первыми моими наставниками стали- рулевой Александр Птицын и первый матрос Паша Грибов. Александр Геннадьевич Птицын был уже взрослый мужчина около 50 лет, с поседевшими усиками и волосами, Паша Грибов лет 30, худощавый невысокого роста парень в очках. В обязанности рулевого входило непосредственное управление самой яхтой а также работа с гика-шкотами, т.е. работа с основным парусом- гротом. А вот обязанности матросов делились следующим образом. Первый матрос (шкотовый) управляет передними парусами- стакселем и спинакером. Второй помогал по необходимости избежать лишнего крена яхты. Зацепившись за специальный трос (трапецию) вывешивался за борт, стараясь максимально откренить судно. Также в обязанности входила постановка и уборка спинакера. На швертботах двойках все эти функции матросов выполняет один человек.

Мой первый выход на яхте, я никогда не забуду. На меня надели «сбрую» (трапеторские трусы) с небольшим крюком на поясе, с помощью которого цепляешься за трапецию при откренивании яхты и мы пошли на тренировку. Идя по Которосли для меня работы практически не было, только надо было вовремя, при смене галса, переходить на другой борт сильно пригибаясь, чтобы не получить удар гиком по голове. Но как только вышли на Волгу, задуло и нужно было уже откренивать швертбот. Зацепившись за трапецию с осторожностью, на согнутых ногах, стал вывешиваться за борт. И только убедившись в надёжности, полностью распрямился вытянувшись в струну и даже откинул одну руку за голову. Хотя всё же побаиваясь и страхуясь, другой продолжал держаться за трапецию. Я летел параллельно водной поверхности и словно птица парил в воздухе отдельно от яхты, хотя мои ноги упирались в борт. Но было ощущение, что я и яхта самостоятельны и независимы друг от друга. Вода летела мне на встречу и стремительно проносилась подо мной. Блики солнца отражаясь от воды играли на корпусе. Тихий шелест воды, белоснежные паруса добавляли еще больше восторга и эмоций. Этот мой первый полёт над водой, это восхищение, ликование, блаженство, которые я испытывал остался в моей памяти навсегда. Я окрылённый возвращался на станцию. Конечно же в первом выходе на яхте, речь о работе со спинакером не шла, это будет позже. Пошли тренировки, к сожалению в основном это были выходные дни. После экзаменов в институте у меня было много свободного времени, а ребята работали да и после работы наш рулевой Саша Птицын не всегда мог найти время для тренировок. У него болела мама, за которой он ухаживал. Но всё равно, от каждой тренировки я получал огромнейшее удовольствие. Свершилось то , о чём я мечтал с детства. Вершиной всех тренировок для меня были соревнования. Это дополнительные эмоции, азарт погони, контактной борьбы на старте, у знаков, на дистанции; желание померяться силами с соперниками. А это уже спорт, пусть и любительский, но спорт, а не просто прогулки на яхте. И конечно же, это общение с такими же фанатами как и ты, увлечённых парусом. Это был праздник души.

Летняя сессия. День экзаменов совпадает с днём соревнований. Кто был студентом, тот знает, что хочется оттянуть время начала сдачи экзамена, хочется ещё раз просмотреть конспекты, шпаргалки. Обычно я так и поступал, но не в этот раз. Старт в 10 часов. Полчаса на то, что бы добраться от лодочной до места старта на Волге. Значит в 9.30 я должен быть на лодочной. Поскольку приём экзаменов начинался с 8 часов, то остаётся 1.5 часа на всё остальное. А это надо подготовиться и сдать сам экзамен, добежать до остановки троллейбуса, доехать с Нефтестроя до Кремля, дойти до лодочной станции, переодеться. Поэтому на вопрос кто первый будет отвечать, было громкое «Я!».

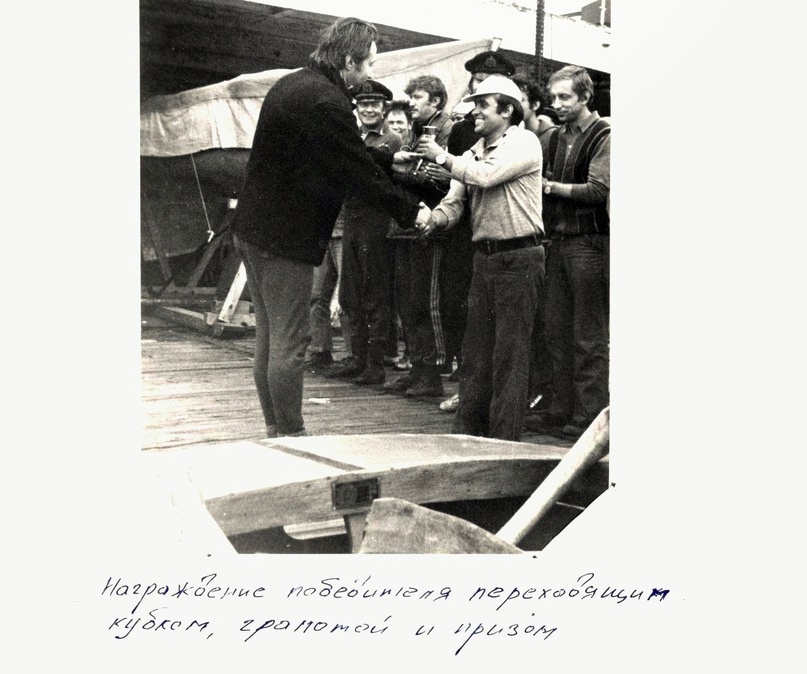

У меня сохранилась грамота от 6 июня 76 года, что матрос яхты класса «М» Борисов Л. В. награждается дипломом 3 степени за 3 место в соревнованиях на первенство города по парусному спорту, а вот фотографий «эМ-ки» вообще не было ни одной. Порывшись в интернете нашёл всего лишь одну фотографию и то лишь корпуса, стоящего на берегу, без мачты и парусов. Спасибо Владимиру Фёдоровичу Посконнову, моему старшему товарищу по парусному спорту и его великолепной памяти , хотя он старше меня на девять лет. Который помог мне многое вспомнить о тех далёких днях, а также поделился фотографиями, причём не просто фотографиями, а фотографиями с комментариями, полнее раскрывающие события, изображенные на фото.

После публикации первой статьи выяснилось, что не все поняли, что под фотографиями у которых в правом верхнем углу есть пометка 1 из … находятся ещё несколько фотографий. Чтобы увидеть больше фотографий проведите по фото пальцем влево или нажмите курсором мышки на стрелку в середине правого края.

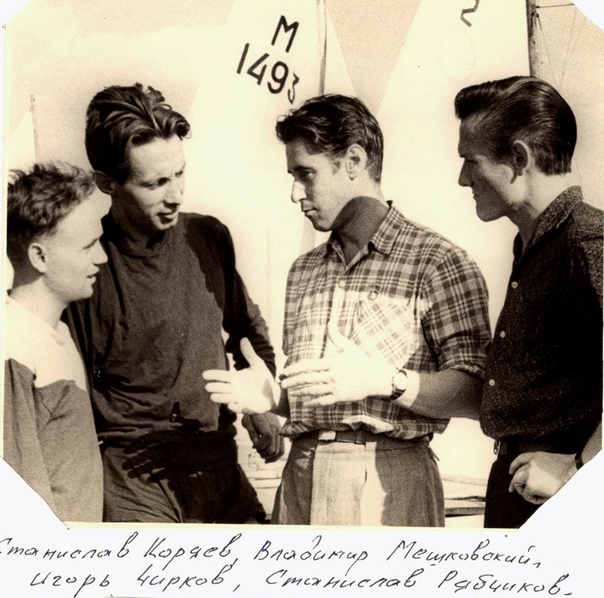

Попытка рассказать о парусном Ярославле показала, что я мало знаю, что было до меня. К счастью нашлись записи Игоря Фёдоровича Чиркова, которые он готовил к 35-тилетию Ярославского парусного спорта и вот что он пишет об истории зарождения парусного спорта в Ярославле и Ярославской области, о создании парусных федераций при Областном Совете ДСО «Труд» и Комитете по физической культуре и спорту области:

Ещё в 30-е годы в Ярославском морском клубе для подготовки флотских кадров широко применялись гребные-парусные шлюпки, на которых проводились парусные учения. С появлением Рыбинского водохранилища, когда Волга стала значительно шире, клуб стал проводить парусные гонки на 4-х и 6-ти весельных ялах по программе морского спортивного многоборья. В пятидесятых годах морской клуб приобретает две яхты — гафельный швертбот класса «М» и швертбот-одиночка класса «О» (»Олимпик») Появляются яхты у шинного и моторного заводов, у детской туристической станции. К сожалению, нет материалов, чтобы рассказать о яхтах и людях, которые были в 30-50 годы. Если яхт было больше двух, то наверняка проводились какие-то состязания, но они носили скорее всего местный, клубный характер. Не было в то время организации в Ярославле, объединяющей яхтсменов и парусные соревнования. Начало парусному спорту, в современном понимании, было положено в 1963 году. А пока, 19 октября 1962 года на моторном заводе в кабинете начальника инструментального цеха Льва Николаевича Каюкова собрались одиннадцать человек влюблённых в ветер, волны и простор, с твёрдым намерением создать на заводе парусную секцию. Для руководства секцией было создано бюро, куда вошли: Лев Николаевич Каюков, Анатолий Андреевич Торгашов (начальник цеха корпусных деталей), Игорь Фёдорович Чирков (начальник бюро Управления главного конструктора, Лев Александрович Рожков (инженер-испытатель экспериментального цеха) и Александр Сергеевич Соколов (слесарь инструментального цеха) Председателем секции был избран И. Ф. Чирков. На завод заказали новые яхты: два «Финна», два «Летучих голландца», три «эМ-ки». Стали вовлекать заводскую молодёжь, желающих оказалось так много, что заказанных лодок стало маловато. Всю зиму проводились теоретические занятия, изучались правила парусных соревнований, устройства яхт и основы управления. Весной 1963 года проводятся первые заводские и городские соревнования по парусному спорту. В этом же году по инициативе моторщиков создаются парусные бюро (федерации) при областном Совете ДСО «Труд» и Совете Союза спортивных обществ и организаций ( с 1969 года Комитет по физической культуре и спорту) Ярославской области. В состав бюро областного Совета ДСО «Труд» были избраны: Чирков И. Ф. (ЯМЗ) — председатель, Егоров А. Г. (ЯЭМЗ) — первый заместитель, Баранников А. А. (моторостроительный завод г. Рыбинск) — второй заместитель и члены бюро Торгашов А.А. (ЯМЭ) и Назаров В. П. (ЯШЗ). В этом же составе избрано бюро ( с 1965 года областная федерация парусного спорта) и при областном спорткомитете . В Ярославле появились структуры и люди отвечающие за организацию спортивных мероприятий для яхтсменов Ярославля и Ярославской области. Так, что 1963 год можно считать официальной датой их создания.

Впоследствии с 1966 года председателем парусного бюро при областном Совете ДСО «Труд» стал В. С. Симоненков (РТИ) и был им до своей смерти ( январь 1987 года), а председателями областной федерации парусного спорта в последующие годы были: Ю. Н. Савельев (РТИ) с 1975 по 1979 год, В. С. Симоненков (РТИ) с 1980 по 1986 год, А. Н. Бездетко (г. Рыбинск РМЗ) с 1987 по 1991 год, В. А. Воейков с 1992 года по ноябрь 2024 год.

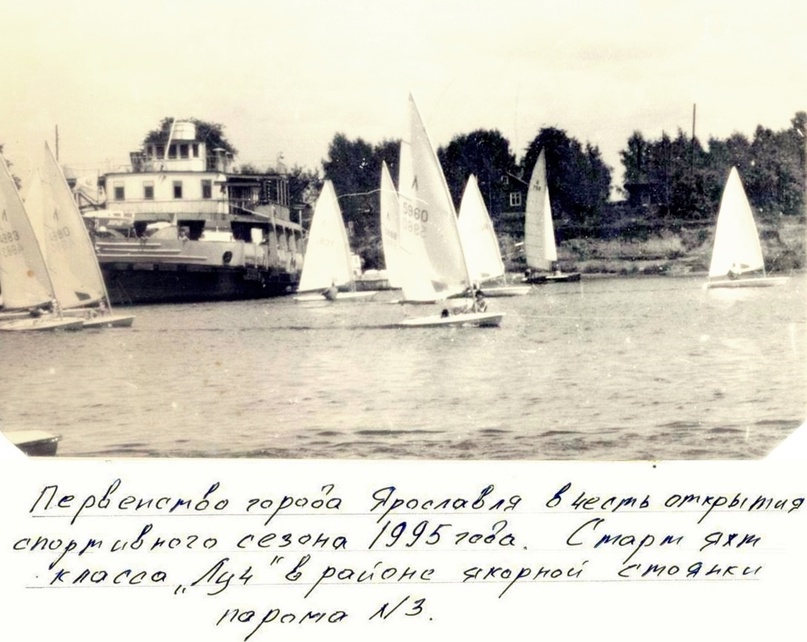

С 1964 года стали регулярно проводится такие соревнования, как открытие сезона, первенство ДСО «Труд», первенство области и закрытие сезона. И если на открытие сезона состоявшееся в Ярославле 10 мая 1964 года приняло участие всего десять яхт, то на первенство облсовета ДСО «Труд , состоявшееся через две недели 23 и 24 мая, на которое приехали рыбинцы, собралось более двух десятков яхт. Победу завоевали: в классе «Финн» Лев Рожков (ЯМЗ), в классе «Олимпик» Юрий Климович (ЯМЗ), в классе «Летучий Голландец» экипаж Юрия Мочалова (ЯЭМЗ), в классе »М» экипаж Анатолия Торгашова (ЯМЗ). По итогам этих соревнований ярославцы впервые отправились на выездные соревнования в г. Камышин. Регата проводилась на Волгоградском водохранилище с 5 по 11 июня. Участниками тех далёких соревнований были: на «эМ-ке» — Торгашов — Стадников_- Кротов, на «Летучих Голландцах» — Мочалов — Егоров и Чирков -Козлов, на «Финне» — Рожков. Запасным был Валерий Бухарин, а представителем ярославской команды Михеев Георгий Михайлович. Яхты «Олимпик» не участвовали, так как к тому времени были выведены из всесоюзной классификации. Выступили ярославцы тогда скромно: Торгашов 26 из 35, Мочалов 13 место, а Чирков 14 место из 18 яхт и Рожков 18 из 24. Сразу по возвращению домой стали готовиться к первенству области, которые были отборочными для участия в чемпионате России для классов «Летучий голландец» и «Финн». Первенство области проводилось 4 и 5 июля в Ярославле. Приехало много рыбинских яхтсменов. Первыми чемпионами Ярославской области стали в классе «ЛГ» экипаж И. Ф. Чиркова, в классе «М» экипаж А. А. Торгашова, в классе «Ф» — Л.А. Рожков и в классе «О» — Ю. Ф. Климович. Все победители, члены парной секции Ярославского моторного завода. Вторые и третьи места, тоже были за ярославскими спортсменами, кроме второго места в классе «Финн», которое выиграл Воеводин из Рыбинска. Все соревнования тогда судил Г. М. Михеев. Он же поехал представителем ярославской команды в Ленинград, где на Финском заливе с 16 по 22 июля проводился чемпионат России по парусному спорту. Здесь Чирков с Козловым на «Летучем голландце» заняли 14 место среди 23 трёх участников, а Рожков на «Финне» 19 место из 28 .

Чтобы увидеть больше фотографий провидите по фото пальцем влево или нажмите курсором мышки на стрелку в середине правого края.

В последующие годы парусный спорт в Ярославле и области продолжал бурно развиваться. Приобретались новые суда, как швертботы, так и килевые яхты.

В Ярославле было восемь «эМ-ок»- по три у шинного и моторного заводов и две у РТИ, а если учитывать швертбот морского клуба, то девять. Это был самый многочисленный класс в городе. Но поскольку промышленность перестала их выпускать, ориентируясь на олимпийские виды яхт, то карьера этих швертботов стала подходить к концу. К тому же многие экипажи стали пересаживаться на килевые и крейсерские яхты, пластиковые швертботы, не требующие трудоёмкого ухода и подготовки к началу сезона. Всё меньше «эМ-ок» стало выходить на старт. Примерно в 1980-81 году состоялись последние соревнования с участием этих яхт.

Когда задаёшь в интернете вопрос про «эМ-ку», то в основном выдаётся информация про современный швертбот. С 2009 года был возрождён национальный класс «М» с экипажем 3 человека. Но это конструктивно уже другой швертбот, рассчитанный на высокие скорости, сделанный с помощью современных материалов и технологий.

Продолжение в следующей статье…